→マンガ連載「ロボクン」の目次

「おんな鉄道ひとり旅」(小学館)2巻

2020年7月10日発売!

Amazonのページ

女性がひとりでも楽しめる「女子鉄」のコツを伝授する、大人気鉄道エッセイコミック第2弾。読めば読むほど乗りたくなる、乗れば乗るほど楽しみが広がる、最新オススメ全12コース!

パナソニック、パナソニック プロダクションエンジニアリング、パナソニック システムソリューションズ ジャパン(以下、3社あわせてパナソニック)はJR東日本メカトロニクス(以下、JREM)と共同で、2020年3月14日に開業したJR山手線・京浜東北線の新駅「高輪ゲートウェイ駅」において2020年6月17日から6月30日まで、ロボットを用いた駅サービスの実用化検証を目的とした実験を行ったことを発表した。

HOSPI Signage(ホスピーサイネージ)は人混みの多い施設内でも人や障害物を検知し、自律的に減速・回避し、回避できない場合には停止する機能を備える。実証実験でHOSPI Signageの胴体3面の液晶ディスプレイに感染症対策の注意喚起や駅の広告を表示しながら、予め設定された移動経路に沿って2階改札内コンコースを時速2.5 kmで自律移動。顔画面の表示と音声でトイレやエレベーターへの移動案内を日本語・英語の2カ国語で行った。また、設定した目的地までロボティックモビリティを先導し、移動が困難な駅利用者への支援や新たな移動体験を提供した。

ロボティックモビリティに試乗した駅利用客からは「特に身体が不自由な人にはありがたいサービス」「観光地やテーマパークでも使いたい」といった声があったという。駅サービスを提供するJREMの担当者からは「多様化するお客様のニーズにお応えし、駅サービスのさらなる向上を図っていくためにロボットを有望視している」と、ロボット技術への期待が寄せられた。

パナソニックは少子高齢化に伴う人手不足を解消する省人化や新型コロナウイルス感染症の影響による非対面型サービスの需要が高まる中、社会課題の解決と新しい生活様式に適合したサービス提供の実現を目指し、今後もロボット技術の開発に取り組んでいくとしている。

東日本旅客鉄道は高輪ゲートウェイ駅を国際交流拠点の玄関口として最新の駅サービス設備の導入を進める「未来の駅」と位置付け、各種ロボットのほか、無人AI決済店舗・QRコード改札機・鉄道テラスビジョンなどさまざまな駅の最先端技術を試行導入している

2020年7月6日(月)に二子玉川にオープンした、ロボットが働く「THE GALLEY SEAFOOD & GRILL by MIKASA KAIKAN」に行ってきましたのでその様子を写真でお届けします。

株式会社ウェザーニューズは企業や自治体のDX推進を気象データの切り口から支援するWxTech(ウェザーテック)サービスのデータラインナップの一つとして、商品需要予測や最適な広告配信など、マーケティングに広く活用可能な「1kmメッシュ体感予報API」の提供を7月9日より開始することを発表した。

1kmメッシュ体感予報APIではウェザーニューズに寄せられるユーザーからの体感報告と天気・気温・湿度・風速などの気象データの分析から、「暑い」「蒸し暑い」「ジリジリ暑い」「肌寒い」「寒い」「ちょうどよい」など、人の体感を10ランクで予報。この体感予報を活用し、商品やサービスの需要を正確に予測することで、売り切れ・売れ残りを防ぐ商品発注の最適化や業務の効率化が期待できる。また、体感情報に合わせた広告配信等も可能。

・売り上げ予測

商品需要を予測し、発注を最適化。売り切れ・売れ残りを防ぐ

・天気(体感)連動広告

商品・サービスへの興味関心を予測し、最適なエリア・タイミングでのプロモーションを実施

・電力需要予測

電力需要を予測し、発電計画に活用

・タクシーの配車予測

乗車率を予測し、効率的な配車を実現

ウェザーニューズが5月28日に開始したWxTech(ウェザーテック)は、ビジネス課題や社会課題解決を目指した企業や自治体のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を気象データの切り口から支援するサービス。ビジネス分析・予測に活用可能な高解像度/高精度な気象データAPIを備え、サービスサイトでは手持ちのデータと気象データとの相関分析を無料で試すことが可能。

ウェザーニューズでは生活に最も身近であらゆるビジネスに影響を及ぼす気象情報のプラットフォームとして、WxTechサービスを通して企業や自治体の気象データ活用をサポートするととともに、今後もビジネス活用可能なAPIの充実化を進めていくとしている。

コロナウィルス感染予防のため公共の場を中心に様々な分野で非接触の操作やコミュニケーション手段のニーズが高まっている。

今後も非接触の操作が可能な機器が注目され、市場の拡大は加速していくと予測される。そのような非接触による操作を可能にする技術のひとつが、株式会社パリティ・イノベーションズが独自技術により開発している空中に映像を浮かび上がらせる結像光学素子パリティミラーだ。

国立研究開発法人 情報通信研究機構発のベンチャー企業である同社は、パリティミラーを応用した非接触空中スイッチモジュール「AirSwich」を開発、2020年中に実用レベルまでの開発を行い、その後商品化を目指すことを2020年7月8日に発表した。(※冒頭の画像 : AirSwichの事例 空中に浮かび上がるアイコン)

なお、博報堂プロダクツが2020年7月8日に発表した非接触サイネージ「触れずに触れられる、エアータッチパネル」にも同社のパリティミラー技術が使われている。

ただ置くだけで空中映像を浮かび上がらせる新しい光学素子「パリティミラー」によって空中に画像や映像を表示させることができる。これを、センサーと組み合わせることにより、空中に浮かんだ画像に触れることで反応する非接触スイッチへの応用が可能となった。

この組み合わせで開発した非接触空中スイッチモジュール「AirSwich」は、空中結像、非接触による安心、カスタマイズが可能との特徴を持ち、今後エレベーターやドアの開閉、機器の操作など店舗や公共施設、オフィス、工場など多分野に渡っての実用化を目指し各分野の企業と連携していく予定だ。

パリティミラーのマイクロミラーアレイ構造によって空中に映像を浮かび上がらせることが可能になり、空中に浮かんだスイッチの画像に指をかざすとセンサーと連動して機器が反応する。指をかざした時のスイッチのボタンの色の変化や、操作音の設定をすることが可能だ。

アイコンが画像として空中に浮かんでおり、画像に指でタッチすることで反応する。物理的なモノに指が触れることなく操作できることで、衛生的で感染予防になり、人々に安心、安全を届けることができる。

空中に浮かぶ画像は形状や色を自由に設定することができ、ボタンとしての認識もしやすく、また誤操作を防ぐ。同非接触空中スイッチモジュールは様々な分野への応用を目指し、ボタンのデザインや色、操作音など用途に応じたカスタマイズが可能となっている。

■ 空中時計「HORO」 (参考動画)

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

電力スマートメーターが動いていないなど、電力の利用推移から「不在」と「在宅」を予測して、AIが効率的な配送ルートを決めるとしたら。

日本データサイエンス研究所(以下、JDSC)は佐川急便と東京大学大学院 越塚登研究室・田中謙司研究室で研究開発を進めている「不在配送ゼロ化AIプロジェクト」に、新たに横須賀市とグリッドデータバンク・ラボが参画し、5者共同でこの問題に取り組むことに合意したことを発表した。今後、2020年秋頃に横須賀市においてフィールド実証実験を行うべく、世界初の取り組みとして具体的な準備を推進していくとしている。

JDSCはAIを用いた電力データ解析・活用技術を保有しており(特許取得済)、東大越塚研究室、田中研究室との連携のもと、スマートメーターから得られる電力データを元にAIが配送ルートを示すシステムを開発。2018年9〜10月に東京大学内で行われた配送試験で不在配送を9割減少させた。2019年9月にこのシステムを用いて佐川急便の持つ配送実績データでシミュレーションした結果、不在配送の削減および総配送時間の短縮など一定の効果が認されたことにより、2019年10月に3者共同研究開発へと至った。

今回、電力データ活用による不在配送解消の社会実装を見据え、横須賀市とGDBLが参画して5者共同で2020年秋頃に横須賀市内でBルート(スマートメーターのデータを家庭用HEMS機器等で直接受信する方式)を用いたフィールド実証を行うことを目指し、準備を進めている。同実証は2018年に行われた東京大学キャンパス内での学術目的の配送実験とは異なり、実際の配送会社、配送手段、実際の受け取り手である市民の協力と参画により行われるものを目指す。なお、スマートメーターは2024年度までに全国で設置が完了する計画となっている。

東京大学本郷キャンパス内で行われた実験では、予めキャンパス内の各建物に別途収集した住宅の電力使用データと在不在情報を模擬的に割り振った上で、電力データのみから最適ルートを提示するシステムの性能評価を行った。同システムを用いる場合と、用いらずに人が最短経路を判断し2輪車による配送を繰り返した結果、システムを用いた場合の配送成功率は98%となり、不在配送は91%減少、総移動距離を5%減少した。

一方この実験は集荷・時間指定・宅配ボックスなどの実際の配送条件がない理想環境に基づくものであり、また配送者も、配送未経験の実験参加者によるものであり、実地環境での検証が課題となっていた。

近年、多様化するライフスタイルとともに電子商取引(EC)が急速に拡大し、宅配便の取り扱い個数が増加している一方、宅配便の再配送はCO2排出量の増加やドライバー不足を深刻化させるなど、重大な社会問題の一つとなっている。(国土交通省2019年6月「宅配便再配達実態調査結果の公表」より)

個人向け配送における「不在配送件数」は全宅配件数のおよそ2割で、走行距離の25%は再配送のために費やされている。これは年間9万人の労働力に相当し、約1.8億時間が1年間の不在配送に費やされていることになる。(国土交通省「宅配の再配達の発生による 社会的損失の試算について」より)

JDSCらはこの不在配送が初回の実証実験のとおり不在率を減少させられた場合は、大きな効果が期待できると考えている。これは国土交通省が2019年1月に「総合物流施策推進プログラム」において設定した宅配便の再配達率の削減目標(不在配送率「-13%程度」)の達成はもちろんのこと、その目標値を大きく上回る結果になることが期待できるという。

■横須賀市

横須賀市は自動車や船舶などの輸送機械産業を中心に発展した人口約40万人の中核市。近年は少子高齢化が進むとともに、若年層の市外転出が続き、今後、様々な産業における担い手不足が懸念されている。また、平坦地が少なく、谷戸といわれる丘陵地にも多くの市民が居住しているため、人の移動や物流をはじめとした市民生活の維持・向上を図るためにはIoTや最先端のモビリティ技術の活用が不可欠。そこで2018年から産学官連携のもとで、新たなテクノロジーを用いた社会課題の解決に取り組む「ヨコスカ×スマートモビリティ・チャレンジ」を推進している。今回の実証実験もその一環で取り組む。

■グリッドデータバンク・ラボ 有限責任事業組合(GDBL)

GDBLは全国の電力会社が設置するスマートメーターをはじめとする電力データを活用し、社会課題の解決や産業の発展に貢献すべく、その社会実装に向けたユースケース実証や政策提言を行う組織。東京電力パワーグリッド、関西電力送配電、中部電力、NTTデータの4社が組合員となり、120を超える企業・団体とともに運営されている。今回の実証実験は電力データ活用の新たな可能性の検討に取り組むもの。なお、スマートメーターは2024年度までに全国で設置が完了する計画となっている。

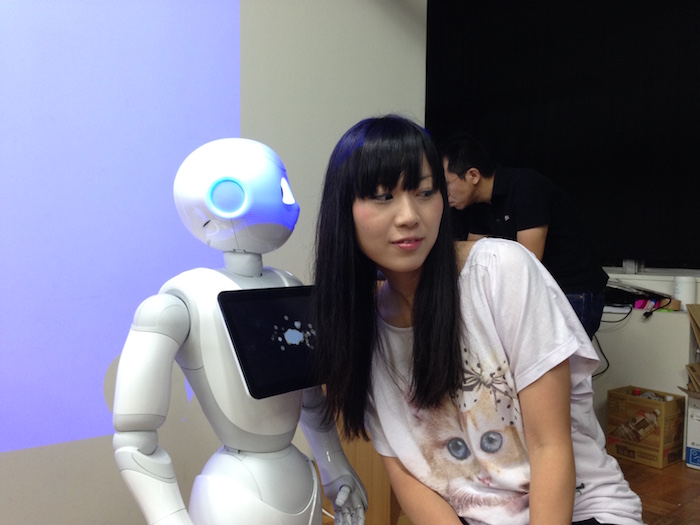

ソフトバンクロボティクスは「Pepper アトリエ秋葉原 with SoftBank」(アトリエ秋葉原)を2020年7月31日で閉館することを発表した。「アトリエ秋葉原」は2014年に「アトリエ表参道」とほぼ同時期にPepperの開発者が集う場「アルデバラン・アトリエ秋葉原」として開館。6年間にわたって営業してきたが、今年に入って、新型コロナウイルスの影響により休業していた。

ソフトバンクロボティクスは「今後はオンラインの”Pepper アトリエ”として、クリエイターの皆様向けに情報発信や活動の場を提供していきます。また、現在の社会的な状況が収束した後は、2019年12月に渋谷にオープンしたカフェ「Pepper PARLOR」(ペッパーパーラー)でのオフラインイベントの開催なども予定。皆様と共に、引き続き新しい”Pepper アトリエ”として新しい発見や学びができることを心待ちにしております。」とコメントしている。

コロナ禍により、社会の形が様々に変化する中、アトリエ秋葉原がひっそりとその役目を終えた。

アトリエ秋葉原はPepper開発者のコミュニティにとっての象徴的な場所だっただけに、師匠と慕われていたマッキー小澤さんの訃報と同じくPepper開発者コミュニティのメンバーにとってはショックなニュースだろう。

私としても当時所属していたアビダルマ株式会社にてこのアトリエとデベロッパーコミュニティの立ち上げに関わっただけに思い入れが強く、平静でいることは非常に難しい。

しかし、コミュニケーションロボット界隈での歴史の一つの区切りとして、このアトリエ秋葉原がどのような場所だったのか、訪れたことがないロボスタ読者の記憶にも残すことは出来ないかと思い記事化してみた。

Pepperが一般に発売される以前、Pepperに触れられる場所は2箇所有った。一つは、表参道のソフトバンク携帯ショップの旗艦店舗にあったアトリエ表参道。そちらは購入者向けのセールス、プロモーション施設だったのに対して、アトリエ秋葉原はPepperでアプリやサービスを作りたいという人たちに向けた開発者向けスペースだった。

利用が無料であったこと、高額かつ大型なPepperの実機が大量に配備されていたことに加え、技術サポートをしてくれる強力なスタッフがいたことも有り、一般販売以後、Pepperが比較的容易に入手可能になっても、「Pepper開発者の聖地」などと称され多くの開発者が来場し、開発者コミュニティの基礎となっていった。

そんなアトリエ秋葉原は実際、どのような場所だったのだろうか。

アトリエ秋葉原は、名前の通り秋葉原から上野方向へ歩くこと10分、秋葉原のはずれにある廃校になった中学校をリノベーションして作られたアートセンター「3331 Arts Chiyoda」の一室。

サブカルコンテンツやPCパーツ、電子部品の並ぶ道を通り抜けたさきにある、前庭の芝生が眩しい爽やかな装いの3331 Arts Chiyodaは、ギャラリースペースと小規模ベンチャーのオフィス、コミュニティスペースなどがバランスよく入り混じった不思議な空間だ。

この独特なスペースは区営であるために料金もリーズナブルで人気物件だっただけに、この場所に居を構えることができたのは正直いくつものラッキーの賜物なのだが、その中でも大きな要因が2つある。

一つは、よしもとロボット研究所、バイバイワールド、1-10ロボティクスさんなどの公式アプリ開発者が、「ロボットアプリ開発には技術力だけではなく、デザインやアーティスト的な感性をプラスすることが必要だ」ということを実証し続けてくれていたおかげで、当時のソフトバンクの担当者が3331 Arts Chiyodaへの入居提案に耳を貸してくれたこと。

もう一つは、Pepperの存在が秘匿されていた時期に私が書いた資料(クライアント情報などの主要情報の殆どマスクされている恐ろしいシロモノ)とプレゼンで、多くの申し込み者のなかから選んで、快く3階の良いスペースを貸し与えてくれた3331 Arts Chiyodaの担当者のナゾの決断力だ。

100万円近いハードウェア、ビジネス用途で購入する人が大勢だろう、と予想されていたPepperだったが、想像以上に幅広い人達にふれてもらい、コミュニティを盛り上げてもらえたのはアトリエ秋葉原のもっていた「場の力」が大きな要因の一つだった。というのがこの記事の主張なのだが、この両者の決断がなかったらそもそもアトリエ秋葉原は存在しなかったのだ。

では、そのような素敵なスペース、アトリエ秋葉原ではどのような人達が集い、どのようなアプリが作られていたのか、印象的だった人達を挙げてみよう。

初期のハッカソンで、エンジニア界隈で非常に話題になったアプリ「ペッパイちゃん」を作ったメディアアーティストの市原えつこさんは、3331 Arts Chiyodaならではの来場者の一人だろう。アーティストならではの尖ったアイディアのイメージをその場で出会った仲間と共有し、モノを作り上げられるチームにしていく手腕と、ハッカソンの最中に、SNS上でプロモーションやディスカッションをしながらアイデアをさらにブラッシュアップしていくという開発スタイルで、センセーショナルな作品を作り上げた。

彼女はその後もアトリエ秋葉原を使って開発を続け、死をロボット(PepperやNao)と共に考える「デジタルシャーマン・プロジェクト」という作品でアルス・エレクトロニカや、文化庁メディア芸術祭などで受賞している。

また、PokemonGoに使われ、近年では様々なハードウェアともつながる開発環境として名高いゲームエンジン「Unity」を使い、Pepperを動かす、というワークショップを開催した獏さん、谷口さんも印象的だった。

Pythonや、ビジュアルプログラミングツール「choregraphe」での開発が一般的だったPepperだが、その中身はC++で記述されたqiFrameworkが動いている。Pepperをいろんなデバイスで動かしたい、という思いで、qiFrameworkの各モジュールのC#用ラッパーを独力で開発し、.NETでの開発環境を整えるという異常な情熱の持ち主の獏さん。

Unityだけにとどまらず高い開発力を持ち、現在では医療系xRのスタートアップ、Holoeyes株式会社を起業しているアイデアマンの谷口直嗣さん。

そのハイレベルなエンジニアふたりが「C#で動かせるならUnityで動かすワークショップやってみたら面白いんじゃないの」と共催したイベントが、一般ユーザー主催のイベントにもかかわらず異常にハイレベルだったのだ。

このワークショップは、行うにあたっての準備(環境整備面)だけでも高度だったが、デモとして、現在でもVtuberの制御などに使われているというPerceptionNuronや、KinectなどのモーションキャプチャーデバイスとPepperを連動させていた。

このイベントを通じてPepperに興味を持ってくれたUnityのエヴァンジェリスト、伊藤周さんがゲーム開発者向けカンファレンス「CEDEC」でもPepperのデモをしてくれるなど、ゲーム業界の方にもつながりを持てたのはいい思い出だが、それ以外にも、B2Bのシステム開発現場などでも、このワークショップで説明されたUnityや.netでの開発手法が、ハードウェア連携や他のフレームワークとのつなぎ込みで使われているという話をほうぼうで聞き、汎用性の高いツールと技術力の高いエンジニアの取り合わせが持つ波及効果の高さに驚いたのをよく覚えている。

また、Pepperとともに暮らす研究者の太田智美さんは、アトリエ秋葉原での交流を通し、様々なアイデアを発展させ、共同開発する仲間を見つけていったコミュニティメンバーだ。

国内外のメディアにも取材されるほどにPepperとの暮らしを発信していた太田さん。

「Pepperを電車に乗せるためには?」といった一見冗談とも思えるような疑問に対して、真面目に鉄道会社と交渉していくなど、『ロボットの活動領域を広げる』ということに対して真正面から取り組んでいる姿は他の来場者、開発者にも「果たしてそのサービスは暮らしの中で役に立つのか」とリアルに考えさせるような力を持っていたと思う。

また、太田さん自身もアトリエを来訪するエンジニアと交流を深め、サービスを開発してハッカソンやPepperAppChallangeでの入賞を重ねるなど、開発者としての側面を強めていったことは、現在の彼女の進路(博士課程での研究生活)に何らかの影響はありそうだ。

しかし、やはり、アトリエ秋葉原、Pepper開発者コミュニティを象徴する人、と言ったらやはりマッキー小澤さんが一番印象に残っている。

Pepperは一般向けとは言い難い価格設定と、それ以上にビジネスユースしやすい大型の機体などから、2年目以降はB2Bユーザーの比重が高くなっていた。

Pepperがデビューした当初に多かった「目新しさ」に惹きつけられた層は、時間とともに徐々に減っていくのが自然な流れだからだ。

実際、アトリエのイベントの中でも、B2Bモデル専用アプリ、「お仕事かんたん生成」用の教育コンテンツの需要増加など、「仕事で来る」来場者の比率は高まってきていたと思う。

そうした来場者が多いスペースのなか、「仕事の道具』とも言えるロボットでマジックを開発、披露する来場者がいたらどうだろう。

一つ間違えば白い目で見られてしまうかもしれない。

しかし「ロボットを扱うのは初めてだけど面白そうだったので」とはにかみながら楽しそうに開発し続ける小澤さんの姿は多くの初心者に勇気を与えていたし、その粘り強さと独創性、成果物のクオリティの高さは熟練したエンジニアも舌を巻いていた。

実際Pepperコミュニティのメンバー主導で開催された子供向けイベントなどでも小澤さんはうまくイベントを引っ張っていってくれていたと思う。

アトリエ秋葉原のような場所が得難いものだったと思う理由の一つは、小澤さんのような『一見普通な人』に出会えることだ。

先程あげたようなスキルの高い人達、発信力の高い人たち、はかなり目立つのでこちらから声をかけて開発に誘うことはできる。実際、私を含め、もともと運営スタッフの知人であることも多いので「コミュニティ向けにこういうスペースを作ったので」と声がけすることはできる。

また仕事でPepperを使う人達には、ビジネス上のメリットによって誘引することはできるだろう(ビジネス上のメリットが有るアプリを作るためにもコミュニティを作りたかったわけだが。。)

しかし、小澤さんのような「化ける」普通の人へのパスはなかなかない。初心者がみて「いまから始めてもこんな事ができるのなら頑張ってみよう」と思えるような人はなかなかこちらからアプローチしてコミュニティに参加してもらうことは難しいのだ。そして、このような人がいるからこそ、「初めてロボットに触る人」でも長く学習しようという意欲が湧いてくるのではないだろうか。

Pepper開発者コミュニティは、上に挙げたようなハイレベルなスキルでコミュニティを引っ張ってくれる人、小澤さんのように地道に積み上げてすごいものを作る人や、それを見上げ、スキルの向上に勤しむ初心者の人達が渾然一体となったコミュニティだった。

そのような構成自体は健全なエンジニアコミュニティでは珍しくないが、その中でも特徴的だったのは初心者と言っても、様々なバックグラウンドやスキルを活かし、教えあうことがかなり頻繁に発生する関係性だったことだ。

コミュニケーションロボットのアプリ開発に必要なものはプログラミング技術だけではない。UI-UXなどのデザインやモーション、演劇のように需要がわかりやすいものもあるが、そういった人以外にも、変わり種では探偵、別れさせ屋をしていたので会話の中でフックを作るのが上手い開発者や、営業経験が抜群という人もいた。

そういう様々な人達にとって居心地が良い空気。教え合うことに対して抵抗のない雰囲気。多様性に富んだコミュニティを育んでいくことが出来た理由の一つに、アトリエ秋葉原の「場の醸し出す空気感」が有ったと考えているメンバーは多い。

小澤さんが特に輝いていたのは開発したマジックを子どもたち向けのワークショップやイベントで披露している姿だったと思う。

スキルの高低やバックグラウンドの違いにこだわらず、各々がそれぞれのできることをシェアし、「子どもたちを喜ばせる」という目的のために高め合う姿は眩しい。

そして学び合う大人たちを見て子どもたちも互いに学び合い、教え合う。

こうした学びの循環をつくることが出来るのは「よいコミュニティ」の一つの特徴だ。

そして、それが成立する要因として、アトリエ秋葉原の持つ『元学校』という舞台装置が非常に有効に機能していたのだとおもう。

Pepperという商品を取り巻くビジネス環境や、コロナ禍に伴う社会情勢、生活スタイルの変化に伴い、今回アトリエ秋葉原の価値が薄れ、閉館が決まってしまったことは仕方がないことだとは理解できる。

しかし、またいつの日かあの魅力的な学びの場をもう一度、とつい考えてしまうくらい、Pepper開発者コミュニティのメンバーにとって思い出深い場所だったのがアトリエ秋葉原なのだ。

私は最後まで見守ることは出来なかったが、苦しい情勢の中で最後まで頑張って運営してくれたソフトバンクロボティクス株式会社、アビダルマ株式会社のスタッフに感謝とねぎらいの意を表してこの記事を締めたいと思う。

6年間本当にありがとうございました。

2020年6月12日にGoogleが総務省 電波利用ホームページに新しいデバイスの申請をしていたことが明らかになった。

ここの申請書類の中にはGoogle Homeの後継スマートスピーカーと思われるデバイスの画像が含まれているので紹介する。

まず見た目はGoogle Nest Miniに似たファブリックで覆われた形状だ。いままでのGoogle Homeとは全く違うデザインになっていることがわかる。定規とともに撮影されているのでサイズ感もわかる。およそ高さ22cm、幅15cm程度。スライドするスイッチはミュート用だろうか。

電源ジャックも右下に設置されている。本体側面と底面の2箇所にさりげなく「G」のロゴが見える。底面の形から丸い筒型ではなく、楕円形なのが新鮮だ。

スマートスピーカーの形としては見たことがない不思議な形である。

ACアダプタは丸形ではなく角を落とした長方形だ。コネクタはUSBではない専用タイプ。

コンセント部。「NOT FOR SALE」の記載も見える。

現時点ではこれ以上の情報は不明で、名称、価格、発売日、そして機能詳細など分かり次第改めてお伝えしたい。

もしも、かわいい会話ロボットが家にいて、楽しいコミュニケーションの合間に、「宅配BOXに荷物が届いているよ」「EV点検のお知らせ」など、様々な便利なお知らせ、機器やサービス、リマインダー情報など教えてくるマンションがあったら・・

名鉄不動産株式会社、西日本電信電話株式会社(NTT西日本)名古屋支店、シャープ株式会社、株式会社長谷工コミュニティは、2020年7月9日、シャープのコミュニケーションロボット「ロボホン」をマンションの全住戸に標準装備し、家族の生活をサポートするコミュニケーションプラットフォームサービスを共同で開発したことを発表した。

同サービスの第一弾として、名古屋市緑区に2020年10月下旬竣工予定の新築分譲マンション「(仮称)MMプロジェクト」全192戸に導入する。なお、同マンションは名鉄不動産株式会社、大和ハウス工業株式会社、近鉄不動産株式会社、第一交通産業株式会社の4社共同プロジェクトとなっている。

マンション管理会社・管理組合からの通知や、宅配ボックスへの荷物の受け取り通知などがあると、ロボホンが手をあげてお知らせ。問いかけると、通知内容を話してくれる。また、概算電気料金概算やマンション管理に関する簡単な質問などにも、ロボホンが回答。新型コロナウイルスなど感染症対策として、入居者と管理員等、マンション内における人と人との接触機会の低減にも貢献できる。

さらにロボホンとの対話により、エアコンや照明、テレビなどの家電製品、さらにカーテンの開閉操作(スマートカーテン「eCurtain」)にも対応可能となる。留守番中の子どもの様子をロボホンのカメラで撮影し、その映像を外出先からスマートフォンで確認する機能も搭載。なお、同サービスでは、全住戸に標準装備する高速インターネット回線「フレッツ 光ネクスト」やIPoE対応Wi-Fi ルーター、ロボホン、スマートリモコン「eRemote5」を活用する。

| 名鉄不動産 | 次世代住宅プロジェクトの開発およびトータルディレクション |

|---|---|

| NTT西日本グループ | 「マンション向けコミュニケーションプラットフォームサービス(仮称)」の開発 ※ マンション向けコミュニケーションプラットフォームサービス(仮称):マンション居住者サービスの向上に向け、共有部と専有部との連携を行い、サービス拡大させることで適時適切な情報提供、行動サポートや住空間の利便性向上を図り、ICT を活用した「ちょっと未来の暮らし」を実現するためのサービス。 |

| シャープ | コミュニケーションロボット「RoBoHoN lite」<SR-05M-Y> および関連するソフトウェアを提供 |

| 長谷工コミュニティ | 同社提供のマンション専用ポータルサイト「素敵ネット」との連携 素敵ネット:入居マンション専用の情報をインターネットで発信するサービス。管理組合からのお知らせや各種サービス紹介などの他、施設予約にも対応。24時間いつでも簡単に様々なデバイス(PC、スマートフォン、ロボホン他)で利用可能。 |

株式会社KDDI総合研究所とTelexistence株式会社(TX)は、2020年7月9日、TXが開発する遠隔操作ロボットを対象に、ロボットと操縦者間の映像伝送において、ロボット側のカメラから操縦者側のディスプレイに表示されるまでのEnd-to-End遅延(映像がロボット側のカメラに入力されてから操縦者側のディスプレイに表示されるまでの、ネットワーク遅延を含む時間)として業界最高水準の50ミリ秒(「ミリ秒」は1000分の1秒)を実現したことを発表した。

これにより視覚と身体感覚との操作のずれをほぼ感じることがなくなり、動きの速い対象物に対して正確な操作や身体的直感に即した操作が可能になると共に、映像伝送遅延が原因の一つとされる操縦者のVR酔いが軽減され、長時間の遠隔操作が可能となる。(冒頭の写真は、Telexistenceの遠隔操作技術を用いたロボットMODEL H の量産型プロトタイプの例)

なお、この数値は、遠隔操作ロボット向けの映像伝送において、国際標準の映像符号化方式H.265/HEVCを用いたEnd-to-Endの遅延として業界最高水準(2020年7月9日時点)であり、伝送遅延は通信環境により変化する。

遠隔操作ロボットの実用化に向けての課題にあったものが「低遅延化」だ。同ロボットは、VRグラスを装着した操縦者がロボットから伝送される映像を見ながら操作するのだが、映像伝送に伴うEnd-to-End遅延がおおよそ100ミリ秒を超えると視覚と操作のずれを大きく感じていた。映像伝送End-to-End遅延は大きく3つの要因があり、映像伝送システム開発においては、撮影から表示までのすべてのプロセスにおける徹底的な処理の最適化が重要となっている。

今回、TXの遠隔操作ロボット用映像伝送システムで、KDDI総合研究所の汎用ハードウェアコーデックを用いた映像パラメータや処理フローの最適化技術と、TXのロボット用映像機器の実装・最適化技術により、小型・安価な機器構成で、業界最高水準の50ミリ秒の超低遅延映像伝送を実現した。これにより、動きの速い対象物に対して俊敏に反応することができ、より正確な遠隔操作が可能になると共に、従来、映像伝送遅延が原因の一つとされる操縦者のVR酔いが軽減され、より快適に遠隔体験を楽しんだり長時間の遠隔作業を行ったりすることが可能となる。

コロナ禍で加速するニューノーマルな時代を迎え、遠隔操作ロボットの活用への期待がますます高まる中、KDDI総合研究所とTXは、今回の超低遅延映像伝送技術に関する連携に加え、KDDI総合研究所の画像認識技術をTXのロボットへ応用したロボットビジョン技術においても連携を図り、ロボットや5Gを用いた日常生活やビジネスシーンにて、ユーザーの体験価値を向上する先進的な取り組みを進めていくと述べている。また、KDDI総合研究所は、これらの低遅延化技術を、同研究所で開発するMPEGライブラリMP-Factoryや遠隔作業支援システムVistaFinder Mxへ応用し幅広い利用シーンにおける低遅延映像伝送を実現していくとのことだ。TXは本夏開始される商用化ロボットへと本技術を実装し、人々の遠隔就労プラットフォーム「AWP」(Augmented Workforce Platform)の早期実現をし、遠隔化・自動化のソリューションを世の中に届けていくとも述べている。

東京警備保障は、受付や警戒業務を省人化し、コスト削減や感染症対策を想定した「アバター警備&接客」を2020年7月中旬より、順次提供していくことを発表した。遠隔操縦ロボットを活用したもので、病院や大学、工場やビル等の施設で、コスト削減やコロナ禍対策を目指すという。

同社は、昭和40年2月に設立、病院や大使館、大学・研究機関等の高度なセキュリティを求められる施設に警備サービスやそれに付随する商品提供を行なってきた。技術革新が進んだ最近では、ロボットやドローン、AI等の中から有用性が高いものを採択し、クライアントに対して最先端技術と確かな信頼を元にしたセキュリティサービスを提供する、としている。

1.遠隔地からの警戒や接客で、現場の省人化によるコスト削減が可能

2.一気通貫のサービスで、ロボットから遠隔スタッフまで全てサポート

3.コロナ禍等による感染症対策にも有効

日本社会は人口動態の変化や働き方改革による「人手不足」によって、リモートワークやオートメーション化等の環境整備や効率化が求められている。また、コロナ禍によってそれが急激に加速している。

同社も切迫の課題とし、ロボットを遠隔地から自分の分身として動かせるアバター型のロボットであれば、通常の受付業務や警備業務に加えた遠隔サポートが可能となり、コロナ対策としての対面接触の減少や省人化に寄与する事が出来るのではないかと考え、アバター警備&接客を提供することにしたという。

また、今後の展開として、ハンディキャップを持つ人や介護等の事情により在宅せざるをえない人を積極的に雇用していくことも目指すという。

病院や大学など、来訪者が多い施設での感染症対策等を目的とした一次受付、時間帯や場所等によって、警備人員配置の増減を行いたい場合や警戒強化を目的とした警備サポート等を想定している。

■「アバター警備&ロボット」製品概要

重量:9kg

最高時速:3km

バッテリー:5時間以上(通話時最大)

12時間(待機時最大)

※自動充電機能有り

パナソニック株式会社、パナソニック プロダクションエンジニアリング株式会社(以下、2社あわせて「パナソニック」)は、JR東日本グループと共同でロボティックモビリティ(今回の実験に使用したのはロボット電動車いす、WHILLに改造を加えたもの)を使った自動追従走行による移動サービスの実証実験を実施することを発表した。

場所はJR山手線・京浜東北線の新駅・高輪ゲートウェイ駅内で通常は非公開の実証実験区域「Partner Base Takanawa Gateway Station」。期間は2020年7月から2020年9月を予定している。

新駅を利用する際にぜひ立ち寄ってみてはどうだろうか。

この実証実験に使用されるロボティックモビリティは、「WHILL」のモビリティにパナソニックの技術を活用した自動停止、追従走行機能を追加したもの。そのロボティックモビリティを3台連携させて動作させる。

先頭の1台を係員が操作し、その後を1台ずつ自動で追従走行させることで安全で効率的な移動サービスを提供できるかを検証するというのが実証実験の目的だ。

昨年5月にも成田空港で同様の実験を行っているが、今回は高輪ゲートウェイ駅の通常非公開実験区域「Partner Base Takanawa Gateway Station」で行うことで、センサに悪影響を与える可能性がある強い太陽光が差しこむ半屋外環境下でも、諸機能が正常に動作するかを検証したいのだという。

障害物を検知すると減速または停止する「自動停止機能」と、先行機体に追従する「自動追従機能」が正常に機能すれば追従走行中のロボティックモビリティの間を人が横切ることで、後方のロボティックモビリティの自動停止機能が作動しても、人が通り過ぎたあとに、それを認識して追従走行を再開できる。

ソーシャルディスタンスの必要性が叫ばれる現在では車間距離は十分に開けざるを得ず、その間を歩行者が通ってしまうこともありうるため、実用化に際しては強く検証が求められる内容だろう。

パナソニックは将来的には自律走行と追従走行を組み合わせたロボティックモビリティを活用することで、「新しい生活様式」を見据えた無人での移動サービスの実現を目指していくという。

今後快適で安心な移動サービスに向いたロボティックモビリティの開発が進んでいけば、複数人が移動できるという特長を生かし、ファミリーやグループ向けの回遊サービスなども可能になってくるだろう。

パナソニックは、世界で拡大するMaaSへの活用も視野に、引き続きロボット技術で新たなまちの価値創造に貢献していくことを発表している。

JR東日本は、高輪ゲートウェイ駅を新たな国際交流拠点の玄関口として最新の駅サービス設備の導入や実証実験を進めている。

その一環として、より安全な駅環境づくりのため、2024年度を予定されている大型再開発計画「品川開発プロジェクト」のまちびらきを見据えて、駅および駅周辺施設で利用できるロボットサービスの導入を目指しているのだという。

今回使われた非公開実証実験区域「Partner Base Takanawa Gateway Station」では今後もロボットやパーソナルモビリティの実証実験を行う際に、開放される場合があるので高輪ゲートウェイを利用する際には注意深く見てみるとよいかもしれない。

猫は好奇心が非常に強いので、ペットの愛猫は色々なところに上ってしまう。中には、猫にとって危険なところや、飼い主にとって上って欲しくない場所もある。

株式会社最先端研究開発支援センターは、猫に優しくマナーを教える装置「マニャーdeシュ!」のクラウドファンディングを「CAMPFIRE」にて開始した。7月31日を期限として限定100台を販売する。

「マニャーdeシュ!」は、ペットの愛猫が乗ってはいけない場所に乗ったときにAIが判断して、音声と水噴霧で伝える。乗ってはいけない危険な場所等を飼い主の代わりにAIが愛猫に教えることで、飼い主は愛猫との良好な関係を保つことができる、という。

「マニャーdeシュ!」は、テーブルや台所の調理台等、猫に乗って欲しくない場所を猫に教える装置。内蔵のAIカメラにより約1秒間に1回の頻度で猫が映っているかどうか判別。猫が映っていた場合は音声によって警告する。

一定回数連続して警告しても猫が居続けた場合、水を噴霧するしくみ。噴霧する水はナチュラルミネラルウォーターの「エビアン フェイシャルスプレー」を使用。無害。

また、バッテリーで稼働するため、ポータブルでどこでも設置できる。

■ 猫にマナーを教える装置「マニャーdeシュ!」

「マニャーdeシュ!」には株式会社最先端研究開発支援センターが取得した特許技術(特許第6373897号)が使用されているという。

安定した平らな面に「マニャーdeシュ!」を設置して電源スイッチを入れる。およそ1分で起動が完了し、猫認識がスタート。カメラの視界に猫が入ると距離にかかわらず猫を認識するためしてしまうため、設置位置には多少の工夫が必要。

バッテリーはケース上部のUSB端子(Micro-B)から充電できる。充電器およびケーブルは市販の製品等が利用できるという。フル充電で約12時間稼働。

スプレーの水は1度の噴霧で0.5mlほど射出。約1m水が飛びますので、濡れて困る家電製品などが「マニャーdeシュ!」の噴霧方向にないように配慮が必要。水がなくなった場合は市販の「エビアン フェイシャルスプレー(50ml)」と交換することで使用を継続できる。

AI誤認識率

猫ではないのに猫と誤認識する率=約1%、

猫なのに猫と認識しない率=約10%

(ランダムに集めた1,000枚の犬と猫の写真に対して行った試験結果)

■「マニャーdeシュ!」犬猫判別

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

森ビル株式会社(以下森ビル)は、2020年8月8日 (土)~8月16日(日)の9日間、オンラインイベント、「キッズワークショップ2020」を開催することを発表した。

六本木ヒルズ、アークヒルズ、表参道ヒルズの「4つのヒルズ」に入居している企業や店舗とのコラボレーションした、ヒルズならではの全25種・38講座のワークショップを用意している。

今年で11回目の開催だが、「新しい生活様式」に配慮し、初のオンライン開催。みんなで取り組む楽しさはそのままに、全プログラム無料で、遠隔地でも関係なく自宅からワークショップに参加できるというので、気軽に体験できそうだ。

森ビルは、2010年の初開催以来、毎夏、六本木ヒルズ、アークヒルズ、虎ノ門ヒルズ、表参道ヒルズの4つの“ヒルズ”を舞台に「キッズワークショップ」を展開してきた。

これまでの開催でも、新たな学び、出会いや交流の場として 親しまれてきた伝統があるという。

今年はコロナ禍の影響で開催が危ぶまれていたが、新しい生活様式の中であっても、人と人との出会いや交流を促進するにはやはりこういったイベントは変え難かったのだろう。

新しい次元でキッズワークショップを実現し、「新しいアイディアが生まれる街」としてのさらなる進化を目指して初のオンライン開催の実施を発表したというはこびだ。

多くのワークショップが開講するためすべてを紹介することは出来ないが、その中でも、特にロボスタ読者が興味を持ちそうなのは、GREE株式会社が開講する「 WebVRでライブエンタメ番組を研究しよう 」だろうか。

バーチャル空間「Hubs」を使った最先端のライブエンタテイメントの制作を 体験できるというワークショップで、3Dのアバターを身にまとい、世界の研究者やクリエイターと一緒にVTuber風の動画をチームで企画・撮影。完成した作品はYouTubeで公開するという。

また、レゴスクールが開講する「Playful STEAM Learning ! レゴブロックを使った実験に挑戦しよう。」 なども楽しみだ。

その他にもバイオやコミュニケーション、マネーなど、大人でも楽しめそうなワークショップが目白押しだ。各講座の詳細に関してはまだ公開されていない物も多いが、17日(金)から募集開始の予定。是非下記のホームページをチェックしてみてほしい。

NTTドコモとサン電子は、ARスマートグラスと5Gネットワークを用いて、リモート環境から現場に的確な指示を出せる遠隔作業支援ソリューション「AceReal® for docomo」を、2020年7月13日から法人顧客向けに提供開始した。

「AceReal for docomo」は、ARスマートグラス、業務支援アプリケーション、サポートサービス、「クラウドダイレクト」がセットになったソリューション。遠隔からの現場作業を支援することができる。

現場作業者がARスマートグラスを装着すると、現場作業者の見ている映像や音声を遠隔支援者にリアルタイムに伝送することができる。これによって熟練者や管理者(支援者)が現場の状況にあわせて適宜、指示を送ったりアドバイスすることができる。

また更に、ドコモのネットワーク内に設置したクラウド基盤「ドコモオープンイノベーションクラウド」上にある業務支援アプリケーション「AceReal Apps」を活用することで、支援者は現場作業者が必要とするマニュアルや、作業指示を書いた現場画像等をARスマートグラス上に表示させることもできる。

利用シーンは、主に製造業における製品の保守メンテナンス業務や、電気・ガスなどインフラ業における設備点検業務、農業におけるベテラン農家から新人農家へのノウハウ伝達などを想定している。

このような業務では、これまでベテランの作業者がスキルを伝達する相手と現場に同行して指導することが多かったが、「AceReal for docomo」を活用することで、業務の効率化や出張コストの削減できる。人手不足の課題(教育期間の不足)や、新型コロナウイルス感染症対策にも有効と考えられる。

さらに、「AceReal for docomo」は、「クラウドダイレクト」に対応した通信回線やARスマートグラスの初期設定、導入後のサポートなどもワンパッケージで提供。セキュアかつ低遅延にサービスを利用できるため、安心して導入できる、としている。

現場作業員が装着したARスマートグラスと支援者側のPCで映像と音声をリアルタイム中継。

支援者はPCからマニュアルや画像などをARスマートグラスに表示が可能。

ドコモの5Gを使い、クラウド基盤に直結する「クラウドダイレクト」の利用で、より高セキュリティかつ低遅延を実現。

ARスマートグラスの設定はドコモで実施し、顧客は手軽に始められてサポートも充実。

初期費用:3千円~

月額費用:3万円前後~

お客さまにご利用方法を伺い、料金および提供条件を提案。

申込み方法

全国のドコモ法人営業担当者

「ドコモのホームページ 法人のお客さま」問い合わせページ

https://www.nttdocomo.co.jp/biz/support/inquiry/